非遗中的谷里 | 旱船:陆上无水亦行舟

作者: AdminJN | 发布时间: 2023/8/28 10:06:52 | 773次浏览

在岁月的长河中,谷里有一抹绚丽的风景,那便是旱船技艺。它的故事,在谷里一代代人们的传颂中,如诗如歌,如画如幻,将古老的民俗艺术融入现代的文化舞台,散发着绵延不绝的情感和文化价值。

百年前,战乱与天灾的阴云笼罩下,一批河南、安徽籍的难民流落到了江宁谷里。在崭新的土地上,他们不仅在垦荒中寻求生计,更在闲暇之余,挖掘出一颗闪烁的艺术之心,利用自身艺术专长玩起了旱船,挣钱谋生。

旱船制作工艺并不复杂,是将山间淡竹劈成篦片,扎成简易竹船。船顶盖上一块红布,船身用红、黄、绿彩纸粘粘贴贴,写满对幸福和吉祥的美好祈愿。表演时,船体中间站一女子拎着船体边缘作晃动状;船外一男子当艄公,手拿船桨形木板,随着节奏作划水动作。后来,扎旱船的工艺有所改进,在船底四边配挂起了蓝色波浪大耳边形围布表示波浪。这样,船身荡悠起来,更觉生动活泼,有在水面上划行的观感。

岁月荏苒,旱船技艺不断演进。彩纸被绸布取而代之,船身的包裹变得更加华美,船队的演出形式也随之升华。船娘子和艄公的配合成为了表演的灵魂,他们以呼喊为引领,带领着演员们跳跃于舞台,勾勒出一幅幅浪花翻滚的画面。少女们载歌载舞,她们唱的是朗朗上口的《八月桂花》《二月里来》等民歌小调。在轻歌曼舞中,那些打扮成猎手、推车人、货郎、挑夜壶的丑角及高矮人组合的人们插科打诨,言语诙谐,动作夸张,妙趣横生。

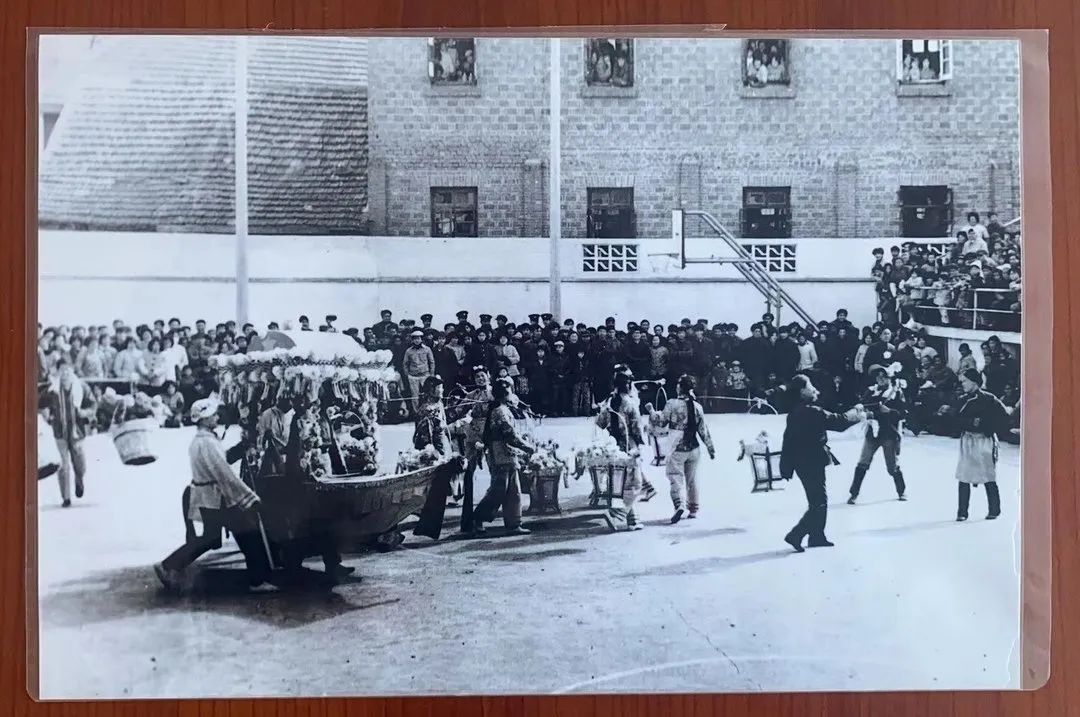

当年谷里村的旱船曾在东山体育馆、影剧院演出,深受群众欢迎。在县级演出中曾荣获过一等奖。之后,政府组织他们到各自然村演出,时间是从正月到三月和十月到年底,观众计有10多万人次。2008年,谷里旱船被江宁区人民政府列入第一批区非物质文化遗产名录。

传承的火炬在世代之间传递,2018年,谷里社区为了更好地传承旱船技艺,组织骨干学习表演体系,重新编排演出。船体由传统的笨重、俗套变为轻盈、大气,演员表演起来更加轻松自如、得心应手。旱船表演也由原来1条改为10条船同时进行。表演时以《幸福万年长》歌曲为基调,场上舞台调度,船体造型分别有“轻歌曼舞醉心田”“幸福万年长”“一轮弯月迎荷香”“荷花仙子采莲忙”“翩翩起舞庆丰年”和“盛世团聚舞翩跹”等。舞姿在悠扬的音乐中不断变化,船队造型也随之不断变化。

旱船技艺,不仅是一场艺术的盛宴,更是情感的传递。它在时间的长河中沉淀着温情与希望,将古老的民俗文化与现代的艺术表达巧妙地结合。正如一首古老的歌谣,在岁月的风雨中传唱不衰,旱船技艺通过鲜活的表演,将这份情感代代相传。

如今,旱船技艺在谷里社区持续绽放光彩。它的历史价值与文化内涵,早已超越了一种表演,更成了一种生活的态度,一种传统的承诺。它崇尚传统,但不拘泥于陈旧;它融合创新,但不丢失根本……